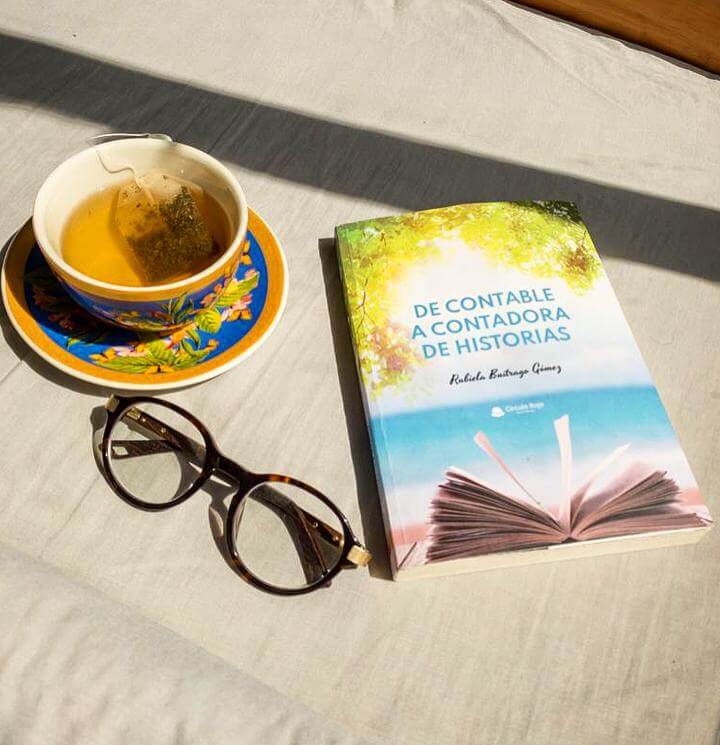

No soy una contadora de cuentas y números sino una contadora de historias.

Rubiela Buitrago

Hay momentos de la vida en los que uno tiene la impresión de estar perdiendo el poco tiempo que le queda, de estar echándolo a la basura, pero, curiosamente, no se le ocurre nada mejor, no desea cambiar de vida, no quiere hacer grandes planes, no tiene ningún interés en convertirse en una versión mejorada de sí mismo. Sencillamente acepta su incapacidad y se queda quieto, aguantando. Muchos llaman a esto la crisis de los cuarenta, pero a mí, que todo me llega un poco tarde, la viví muy próxima a cumplir los cincuenta.

Así me sentía aquel 31 de agosto de 2018, cuando mi hijo Juan Diego, de diecisiete años, se fue a estudiar Bussines Economics en la Universidad de York en Toronto, Canadá.

Había proyectado que mi hijo estudiara su pregrado en Bogotá y que posteriormente se fuera a especializarse a otro país. Sin sospecharlo siquiera, mi hijo había heredado el gen explorador de su bisabuelo; con la pubertad se había activado ese chip que impulsa al ser humano a sentirse inquieto e ir un poco más allá del horizonte que conoce desde la cuna, de aventurarse a lo desconocido, a la placentera experiencia de pasar vicisitudes por elección y no por necesidad, a encontrarse con paisajes, personas y culturas impensadas, siempre dispuesto a correr riesgos y adaptarse a los cambios, que le atrae lo que es nuevo y está en constante movimiento. Parecía que su determinación, arrojo y valentía, estaban escritos en lo más profundo de su ADN, y frente a semejante determinación, no pude hacer otra cosa que apoyarlo en su decisión y animarlo a perseguir su sueño.

Aún recuerdo el día de su despedida.

—Juan Diego, es el momento de pasar a emigración, tu vuelo está próximo a salir —le dije. Mientras él lloraba como un niño a 14 quien le han quitado su juguete preferido, abrazaba a su hermano, luego abrazaba a su padre, luego me abrazaba a mí y repetía una y otra vez este doloroso protocolo de despedida. Nos rodeaba con ambos brazos agarrándonos firmemente con ellos y colocaba su cabeza una al lado de la otra para mantenernos pegados por varios segundos, fue un ritual lleno de intimidad. Esta misma imagen la había presenciado horas antes, cuando se despidió de sus abuelos maternos; en ese momento pensé que era por ese vínculo tan fuerte de amor incondicional que desde niño los unió, ahora nos tocaba el turno a nosotros, sus padres.

Jamás imagine que la despedida fuera a ser tan traumática, tres días atrás había tenido taquicardia; se juntarían todas sus fobias en un mismo lugar, según nos había informado el psiquiatra: el miedo a las alturas, el miedo a las multitudes y el miedo a los espacios cerrados, todas presentes en el vuelo cuya duración era de seis horas.

—Ya, mi vida, tienes que irte —

Le volví a insistir, dándole unas goticas de rescate, para que se tranquilizara, y aunque no le gustaba tomarlas, me las recibió sin protestar. Al final me vi empujándolo suavemente por la espalda para que pasara la puerta de entrada a Inmigración, se volvió, me volvió a abrazar y me dijo que me amaba. —Yo también te amo con todo mi corazón, debes irte ya. Dio media vuelta, presentó el boleto de avión y el pasaporte a la oficial e ingresó. Me quedé en silencio, tratando de ver a lo lejos el proceso de validación documental; mi cuerpo estaba inerte, mi mirada no alcanzaba a divisarlo en la distancia. Debíamos esperar a que nos confirmara que había pasado sin contratiempos, era la primera vez que viajaba solo y debía presentar el permiso de salida del país, autorizado por sus padres y autenticado ante notario.

Reaccioné cuando percibí un frío helado que empezaba a subir por mis pies, como recordándome lo que significaría su partida: 15 frío, soledad, pesadumbre, como si una partecita de mi corazón se hubiera desprendido para irse con él. No sé cómo pude moverme hasta una silla cercana a esperar a que sonara el WhatsApp. Treinta minutos más tarde ingresó su mensaje:

—Ma, ya pasé Inmigración, estoy en la sala de espera —

Lo leí en voz alta para que mi esposo se enterara, luego nos encontramos en una mirada triste, profunda, solo los dos sabíamos el dolor de una partida cuando se quiere y se adora con el alma. Ya no había vuelta atrás, nuestro hijo se había marchado.

Aquella imagen empujándolo para que atravesara la puerta de Inmigración se quedó en mi memoria como una huella imborrable, como un pájaro que empuja a sus polluelos para que aprendan a volar, así me sentía empujando a Juan Diego, para que abriera las alas y se extendiera majestuoso por Toronto. Por mucho que siempre hubiese intentado estar preparada para cualquier cosa en la vida, no había forma de prepararse para la partida de un hijo a sus escasos diecisiete años.

Con su ausencia, todo dentro de mí había quedado fuera de lugar, acababa de morir y el cadáver ya empezaba a descomponerse.

Me encerré en mi estudio a leer, a escuchar pódcasts sobre salud, nutrición, belleza, fitness y bienestar, con esa exquisita dicha que otorga el no tener nada que hacer luego de mi jornada laboral y al pensar en qué iba a hacer de allí en adelante con mi vida de madre con un hijo a la distancia. Tenía cuarenta y ocho años, estaba casada, contaba con la dicha de tener a mis padres y hermanos cerca y no tenía la más mínima intención de seguir lamentándome por su partida.

Decidí trasladar mi estudio a donde era su cuarto, donde todas las mañanas entraban los rayos de sol resplandecientes que 16 iluminaban el lugar, dándome la bienvenida a un nuevo día, y en las noches una punzada de ansiedad por la separación, que experimenté como soledad que me embargaba.

Tal vez busqué un espacio exterior que se acomodara a lo que estaba sintiendo, un afuera que se correspondiera con lo que llevaba dentro. Una sensación de pesadumbre permanente nunca antes experimentada, pero a la vez feliz y agradecida de la oportunidad que tenía mi hijo de estudiar fuera de Colombia. Durante días y días me encerré a cavilar sobre qué haría con mi vida.

Fueron días extraños

Me vía feliz, sonriente, cocinando los fines de semana sus papitas fritas con huevo o salchichas, de vacaciones en la playa, o celebrando juntos los campeonatos de tenis, haciendo planchas, carteleras y frisos. Necesitaba recordar una vida activa y feliz que me sirviera de contrapeso para ese presente que me estaba haciendo daño. Ahora que me recuerdo a mí misma metida en esas cuatro paredes donde antes estaba su cama, sus libros, sus trofeos, sin nada que hacer, pero a la vez con todo por hacer, creo que de manera inconsciente busqué un refugio, una protección donde me sintiera a salvo de esa realidad exterior que lo único que quería era minarme las últimas defensas hasta conducirme a una catalepsia. Una cueva donde nadie pudiera interrumpirme.

Recuerdo que en varios de mis pensamientos aparecía mi madre, siempre bondadosa y cariñosa, peinándome con dos trenzas, reafirmando mi autoestima y dándome su bendición antes de salir para el colegio.

Definitivamente la niñez no es un estado superado, sino una dimensión de la conciencia que está ahí, latente, y que se activa por momentos para que nos quede claro que seguimos siendo esos seres diminutos, frágiles y lúdicos que tanto disfrutaban de la protección de los adultos.

Luego de meses de ensimismamiento, en que no le encontraba sentido a mi existencia, reorganicé el estudio, cambié el escritorio, el mobiliario, coloqué fotografías, plantas y el cuadro de la Virgen de Guadalupe, como testigo de este nuevo renacer, y me dije que había que dejar la depresión y enfrentar con gallardía mi nuevo estado, una madre con un hijo a cuatro mil quinientos kilómetros de distancia. Era perfeccionista, con un trastorno de personalidad obsesiva-compulsiva que no se había dado cuenta de que su hijo había crecido y que nunca más volvería a ser aquel chiquillo que requería de mi ayuda en sus tareas, y que tenía un deber: rehacer mi vida, luchar, buscar una salida que atravesara ese túnel oscuro en el que me había caído de un día para otro.

Después de sopesar varias opciones, ocurrió un hecho que marcó un cambio en mi estado de ánimo: mi hermano Julio César, durante un evento familiar me había lanzado la pregunta «¿y para cuándo el libro?». Mi hermano había visto desde que era una niña que tenía una habilidad para inventar historias, para transformar la noticia más aburrida en divertida y la más desalentadora en optimista. Al principio no reparé mucho en lo que significaba aquella pregunta. Sin embargo, el interrogante.

«¿y para cuándo el libro?»

Empezó a asomarse en mi mente, como un chiquillo posesivo que tira de tus ropas para que le pongas cuidado y no te deja tranquila hasta que lo tomas en tus brazos.

Sin darme cuenta, me encontré contemplando la idea de hacer una introspección en retrospectiva, mirar hacia adentro yendo hacia atrás: me suscribí a un canal para escritores en YouTube, compré libros sobre cómo escribir tu propia historia, y terminé inscribiéndome en un par de talleres de escritura organizado por una cronista y un profesor de literatura, para adquirir herramientas que me ayudarían en el ejercicio de escribir en retrospectiva mis primeros cincuenta años de existencia. Quería dejar un legado para mi hijo, mis sobrinos y las futuras generaciones de la familia, dar 18 a conocer nuestros orígenes, nuestra esencia, nuestra historia, para que entendieran por qué nos comportamos como lo hacemos, por qué hicimos lo que hicimos y por qué hacemos lo que hacemos.

Sentada en mi nuevo estudio frente a mi computador, sin haber iniciado mi manuscrito, con cientos de páginas en blanco y con la sensación preponderante de haber pasado un año sin haber hecho algo importante. Como movida por una fuerza interior a la que solo puedes obedecer, me levanté del asiento y caminé hasta la ventana. Era viernes, antes de fin de semana, el cielo estaba nublado, el parque lateral a mi ventana estaba desolado, la calle estaba en obras, observé los carros estacionados frente a las casas de mi manzana, escuché el canto de un pájaro a la distancia como una placentera melodía que me invitaba a movilizarme. Tomé mi teléfono celular y mis dedos empezaron a moverse, me registré en Instagram y escribí mi primer post:

«Muy cerca de cumplir mi aniversario número cincuenta, me encuentro en la mejor época de mi vida. Hasta hace algún tiempo pensaba que mi mejor época había sido a los treinta, cuando tuve a mi primer y único hijo; en ese momento me sentía feliz y agradecida de tener en mis brazos a una criatura que era parte de mí, de mi ser, de mi esencia. Ahora que se ha convertido en un hombre que asume sus propias decisiones y que no me necesita para hacerlo, estoy convencida de que mi mejor momento es ahora».

Fue abrir una puerta a los recuerdos de una mujer de un metro setenta, que acostumbraba a vestir con sastre que combinaba con una pañoleta que resaltaba su tez blanca y la mirada cristalina que proyectan unos ojos verdes claros, maquillada con sobriedad y llevando con altura y sencillez sus cuarenta y nueve años, y con un puñado de historias por contar.

Si te sentiste identificado de laguna forma, o te enganchaste y simplemente quieres continuar leyendo mi historia y como llegue al punto en el que estoy ahora, te invito a contactar conmigo para comprar una copia del libro en físico o haz clic en este link para comprar la versión e-book de mi historia.

No responses yet